Présentation

La Société vaudoise de médecine (SVM) est l’association professionnelle du corps médical vaudois. Elle est membre de la FMH (Fédération des médecins suisses) et de la SMSR (Société médicale de la Suisse romande).

La SVM représente les médecins vaudois auprès des pouvoirs publics cantonaux, des assureurs-maladie et des employeurs (hôpitaux, cliniques, etc.), ainsi que de nombreux autres partenaires institutionnels ou associatifs du domaine de la santé.

La SVM propose également à ses membres une large offre de services (conseil, soutien, assurances, LPP, mail sécurisé, etc.).

Télécharger la plaquette de présentation SVM 2026:

Buts

Les buts de la SVM sont :

- Réunir en son sein l’ensemble des médecins pratiquant sur le territoire du canton de Vaud, qu’ils soient libres praticiens ou médecins d’institution, indépendants ou salariés.

- Assurer l’unité du corps médical vaudois, d’une part, et renforcer les liens avec les sociétés médicales des autres cantons, d’autre part.

- Promouvoir une médecine de qualité et respectueuse de la déontologie médicale.

- Informer le public et les médias sur les sujets de santé et de politique sanitaire en exprimant le point de vue de la profession médicale.

- Promouvoir le perfectionnement professionnel de ses membres, ainsi que les conditions nécessaires

- Assumer une fonction de type syndical en faveur de ses membres en représentant et défendant les intérêts de ses membres face aux partenaires du système de santé, assureurs, des collectivités publiques, des établissements sanitaires, etc.

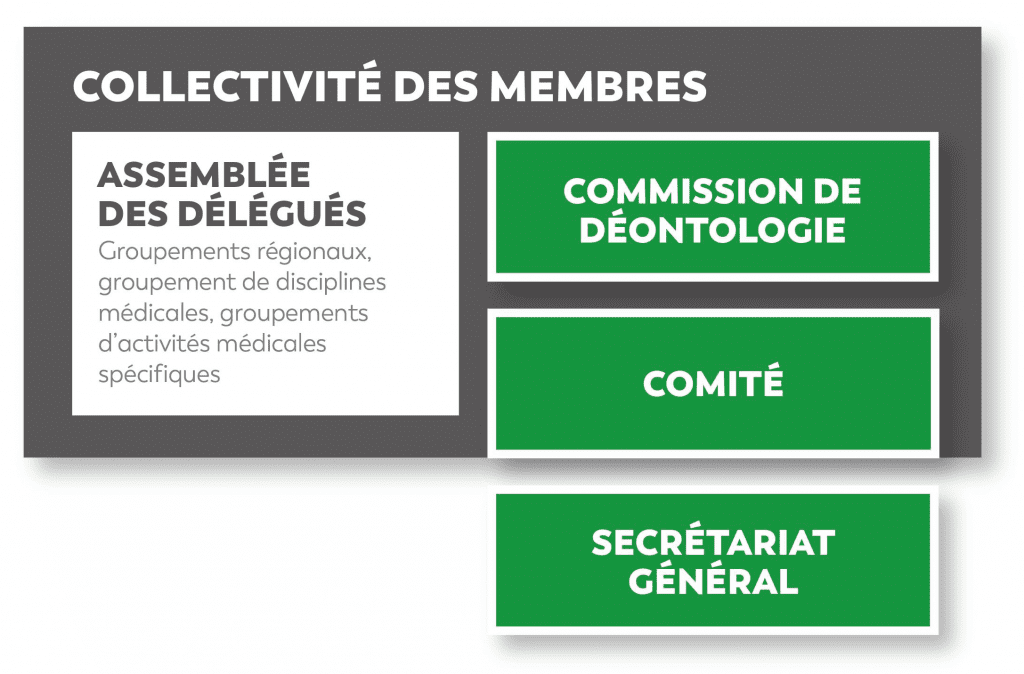

Organisation

Les organes de la SVM sont :

- Le Comité

- La Commission de déontologie

- Le Secrétariat général

- L’Assemblée des délégués

- La Collectivité des membres

Constituée de tous les membres ordinaires, la collectivité des membres est le pouvoir suprême de la SVM. Elle ratifie les décisions importantes de l’Assemblée des délégués impliquant l’ensemble des membres de la société (conventions, statuts, etc.).

La SVM comporte également plus de 50 groupements et commissions qui assurent le lien avec le terrain ou s’occupent de questions spécifiques.

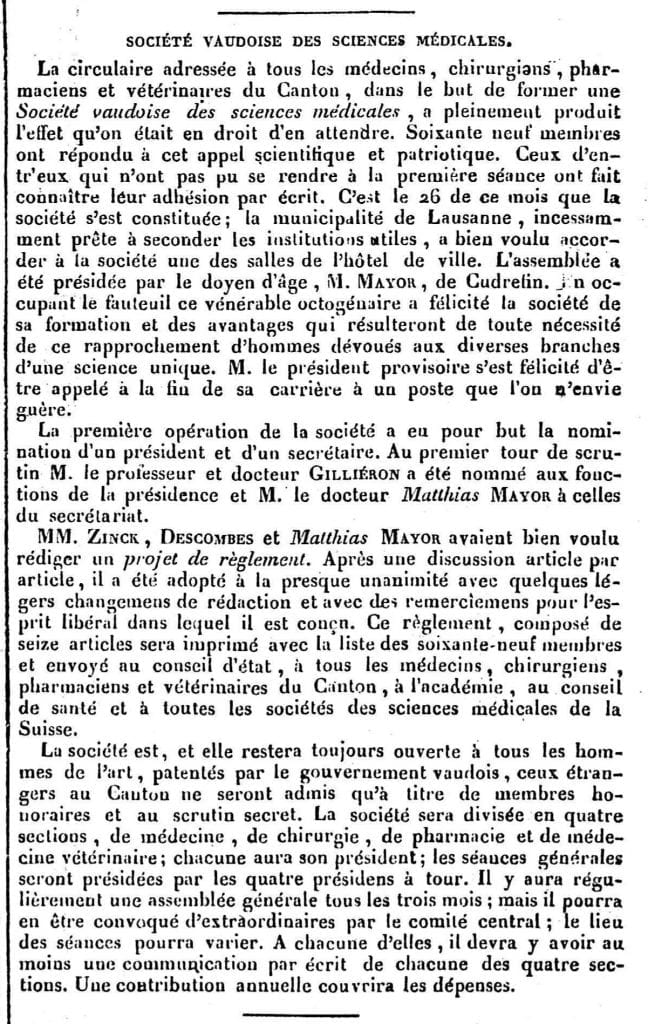

La SVM, 200 ans en 2029 !

Fondée en 1829 sous le nom de « Société vaudoise des sciences médicales », la SVM est l’une des plus anciennes sociétés médicales de Suisse. Elle comptait à sa création 52 membres fondateurs, dont 25 médecins, 11 pharmaciens, 5 vétérinaires et 1 dentiste. Elle réunit aujourd’hui plus de 4500 membres.

Le Nouvelliste Vaudois, 30 octobre 1829 (BCU Lausanne, Scriptorium)

Son premier président fut le Professeur Gilliéron et lors de sa seconde année d’existence, la S.V.S.M. accueillait déjà 47 nouveaux membres effectifs et 15 membres honoraires résidant hors de Suisse.

Informé de la naissance de cette société cantonale, le Conseil d’Etat rédigea une lettre exprimant son espoir de voir la S.V.S.M. contribuer au développement et au perfectionnement de l’art médical.

A partir de 1833, les personnes étrangères à la médecine furent admises aux séances qui devinrent donc publiques.

L’année 1862 fut un tournant dans l’histoire de la société. À la suite d’une longue discussion le 18 mars, les médecins, constatant qu’il existait déjà dans le canton une société de vétérinaires et une société de pharmacie, votèrent la dissolution de la Société vaudoise des Sciences médicales et créèrent la Société vaudoise de Médecine.

A cette occasion, la cotisation annuelle passa de 2 à 5 CHF.

La S.V.M. put compter dans ses rangs d’illustres médecins tels que le Dr. Ph. De la Harpe, le Dr. Mathias Mayor, le Dr. Muret et bien d’autres. Ces membres participèrent à de nombreuses actions qui ont permis à plusieurs disciplines de devenir ce qu’elles sont aujourd’hui. Par exemple, les membres de la S.V.M. ont contribué à la création d’un musée pathologique, à la création d’hôpitaux locaux, à de nouvelles techniques d’amputation, à de meilleurs traitements de la tuberculose, du diabète ou des plaies de guerres infectées, à une remise en question du mode de vaccination dans le canton, à la lutte contre le charlatanisme, au respect des lois sanitaires et du secret médical, à la création d’un syndicat des médecins ainsi qu’à la création, en 1866, d’un Bulletin de la Société vaudoise de Médecine, ancêtre du Courrier du Médecin Vaudois, qui publiait les procès-verbaux des séances et les travaux de ses membres. Deux ans plus tard, à la suite de la création d’une association romande, le journal devint le Bulletin de la Société médicale de la Suisse romande qui évoluera en 1881, devenant la Revue médicale de la Suisse romande.

La Société vaudoise de Médecine fait donc office de pionnier dans plusieurs domaines et ses membres ont eu un rôle prépondérant dans les progrès médicaux réalisés en Suisse romande et parfois même à l’international.