Politique professionnelle fédérale

Par Pierre-André Repond, secrétaire général sortant de la SVM & Steve Aeschlimann, secrétaire général entrant

Avec l’appui du Dr Philippe Eggimann, président de la SVM

Politique professionnelle fédérale

Dossiers fédéraux

- TARDOC

- Financement moniste

- Coûts de la santé

- Label pour les médecins praticiens

- Tarifs privés (LCA)

- Clause du besoin

Politique professionnelle fédérale

Fédération des médecins suisses (FMH)

En tant que troisième plus importante société cantonale de médecine de Suisse, la SVM joue un rôle actif à l’échelon professionnel fédéral, notamment via la vingtaine de ses membres présents dans les différentes instances de la Fédération des médecins suisses (FMH).

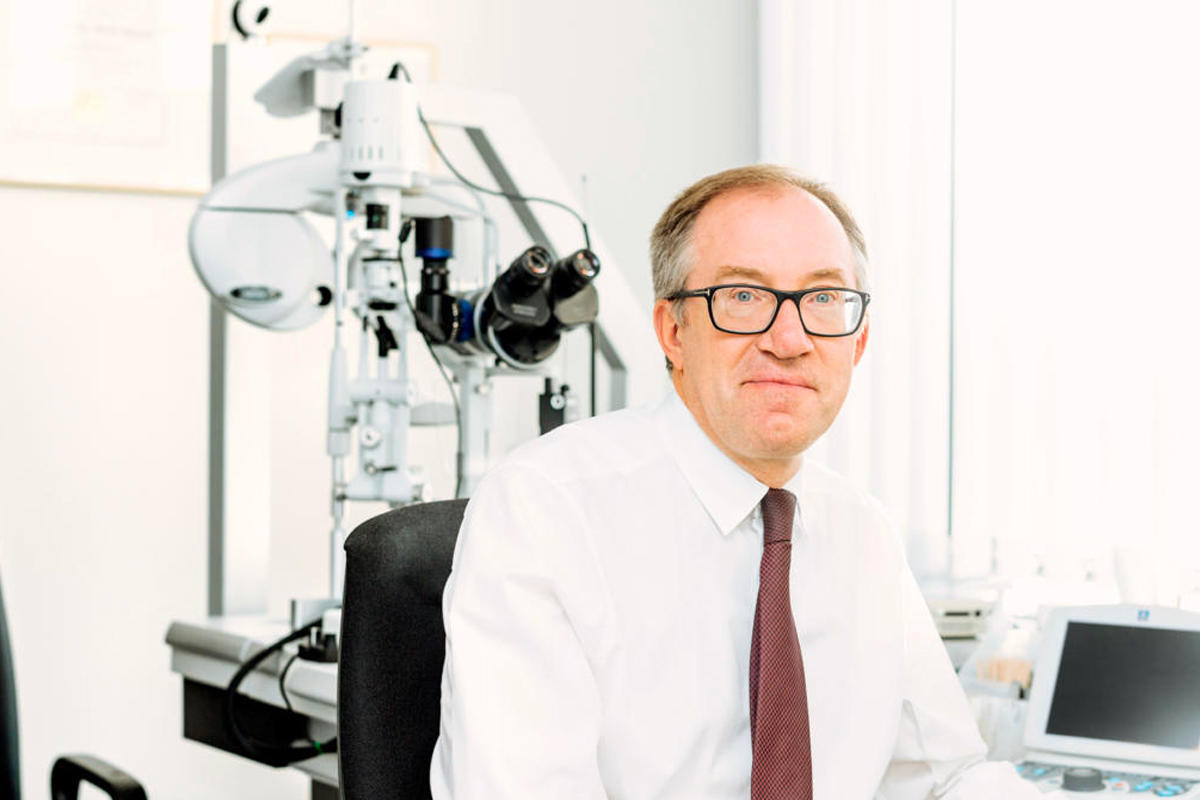

En 2022, le fait marquant pour la SVM fut incontestablement l’élection de son président, le Dr Philippe Eggimann, d’abord comme membre du Comité central de la FMH en mars, puis en tant que vice-président en octobre. Au sein du Comité central, le Dr Eggimann est également devenu responsable du Département Prestations et Développement professionnel, chargé notamment du dossier de l’interdisciplinarité (professions médicales et non-médicales exerçant sous leur propre responsabilité ou sous celle de médecins).

Dr Philippe Eggimann © Laurent Kaczor

Délégués de la SVM à la Chambre médicale de la FMH en 2022

Dre Catherine Léchaire, Dr Stéphane David, Dr Charles Favrod-Coune, Dr Michael Hagmann, Dr Yannis Vlamopoulos, Dr Alexandre Delessert, Dr Stamatios Vassiliades, Dr Philippe Vuillemin, Dr Christopher Pfaff

Suppléants SVM

Dre Anne Pictet Vallon, Dr Volker Kirchner, Dr Aurelio d’Alba Mastropaolo, Dr Jacques-André Haury, Dre Anne-Laure Sculier, Dre Laurence Mundinger-Jaccard, Dr Philipp Spring

Délégués des sociétés de discipline médicale

Prof. Martin Broome (chirurgie orale et maxillo-faciale), Prof. Daniel Hohl (dermatologie et vénéréologie), Dr Roger Rytz (gynécologie et obstétrique), Prof. Michel A. Duchosal (hématologie), Prof. John Prior (médecine nucléaire), Dr Volker Kirchner (oncologie médicale), Dr Julien Schwartz (urologie)

Assemblée des délégués de la FMH

- Président : Dr Pierre Vallon

Commission de gestion de la FMH

- Président : Dr Philippe Vuillemin

Commission de déontologie

- Vice-président : Dr Charles A. Favrod-Coune

- Assesseurs : Dr Paul Wiesel et Dre Alexandra Antonazza

Société médicale de la Suisse romande (SMSR)

A l’été 2022, la SMSR s’est associée à une opération de communication des principales sociétés alémaniques autour de l’importance de la relation médecin-patient, et a contribué à la relayer en Suisse romande.

Lors de l’AG annuelle de la SMSR à l’automne, les membres de la SMSR ont principalement décidé de renforcer ces prochaines années les échanges entre les six secrétariats généraux des sociétés cantonales de médecine romandes, ainsi que de poursuivre le développement des relations avec les deux autres associations faîtières de sociétés cantonales de médecine : la VEDAG (Verband Deutschschweizer Ärztegesellschaften) et l’OMCT (Ordine dei medici del Cantone Ticino). Une nouvelle mission dans ce sens a été confiée dès 2023 à Pierre-André Repond, qui continuera d’œuvrer en tant que secrétaire général de la SMSR après son départ de la SVM. Le soutien à la Revue médicale suisse, organe officiel de la SMSR, a aussi été réaffirmé, de même qu’à Planète santé, devenu un important vecteur de vulgarisation de la connaissance médicale auprès de la population romande.

Grâce la bonne collaboration entre les faîtières, la position des sociétés cantonales de médecine se renforce au sein des organes de la FMH, ce qui participe à une nouvelle dynamique qu’il convient de saluer. La FMH en profite aussi dans les discussions conduites avec ses partenaires nationaux, puisqu’elle peut dès lors s’appuyer sur des positions qu’elle sait partagées par sa base dans tout le pays, comme ce fut le cas en 2022 pour sauver le projet TARDOC.

Principaux dossiers fédéraux

TARDOC. Alors qu’en 2021 tous les feux semblaient au vert pour une approbation de TARDOC en 2022 et une introduction dès 2023, le refus à l’été 2022 du Conseil fédéral d’approuver la deuxième version de la structure ambulatoire proposée par les médecins et une majorité d’assureurs a jeté un froid. La crainte d’une hausse des coûts a notamment été avancée pour justifier ce nouveau renvoi. A l’heure d’écrire ces lignes, une nouvelle version de TARDOC tenant compte des remarques du Conseil fédéral était prête à être déposée en février 2023. Le Conseil fédéral a toutefois imposé que TARDOC soit déposé en même temps qu’une proposition pour des forfaits ambulatoire développée par H+ et Santésuisse. Il semble probable qu’un remplacement de l’obsolète TARMED soit envisageable début 2025.

Pour rappel, dans TARDOC, les sociétés de spécialités ont accepté la revalorisation des prestations pour la médecine de premier recours, en consentant à une baisse de la rétribution de certaines prestations techniques ou médicales spécialisées. A relever que la dernière version soumise de TARDOC intègre un corridor « resserré » de hausse possible des coûts à charge de l’AOS de 2% par année, pour tenir compte aussi bien du vieillissement de la population que du transfert souhaité de l’hospitalier vers l’ambulatoire. Au-delà ou en deçà, à l’issue d’une période de neutralité des coûts de 3 ans, un facteur national et des facteurs cantonaux de pondération de la valeur du point TARDOC sont prévus, avec un impact potentiel sur la rémunération des prestataires, à la hausse ou à la baisse. Pour toutes les sociétés cantonales de médecine, l’enjeu est naturellement de pouvoir entrer en phase de neutralité des coûts avec une valeur du point (VPT) qui n’est pas sous-évaluée, d’autant que les possibilités de recours à terme seront plus restreintes.

Financement moniste (EFAS). Les fronts n’ont à nouveau pas beaucoup bougé sur ce dossier important jusqu’à décembre 2022 et une décision favorable du Conseil des Etats (3 ans après celle du Conseil national…), toutefois pas encore définitive.

Pour rappel, le projet de financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS) ou financement « moniste » vise en substance à ne plus différencier le mode de financement selon la durée de la prise en charge (plus ou moins d’un jour), comme c’est encore actuellement le cas. Pour toutes les prestations AOS (à l’hôpital, en clinique ou chez le médecin), on introduirait ainsi une clé de répartition financière entre cantons et assureurs maladie de l’ordre d’un quart pour les uns et trois quarts pour les autres. Il s’agirait d’une réforme majeure dont le double effet serait d’obliger les Cantons à participer au financement des prestations ambulatoires (actuellement 0%), tout comme de donner aussi un pouvoir majoritaire aux assureurs sur le financement de l’hospitalier (actuellement 45%).

Pour les médecins installés, le risque d’une entrée en vigueur de l’EFAS n’est cependant pas nul, même si la FMH est favorable à cette simplification du système. Les cantons ont en effet déjà fait connaître leurs velléités de profiter d’un tel changement pour augmenter leur influence sur la planification de l’activité ambulatoire des cabinets. A relever que les propositions vaudoises intermédiaires (système moniste différencié), qui auraient permis de compenser les effets pervers du transfert ambulatoire sans tout bouleverser, n’ont pas eu le succès escompté.

Transparence dans les coûts de la santé. La SVM a poursuivi son engagement aux niveaux cantonal, romand et fédéral pour obtenir davantage de transparence sur les coûts de la santé et la fixation des primes. Une condition préalable à toute nouvelle mesure d’économie dans le domaine de la santé. Pour mémoire, la SVM demande depuis 2020 que les primes AOS soient calculées sur les coûts réels de la santé de manière rétrospective et pas sur des prévisions. Ce changement rendrait le système plus transparent et permettrait d’éviter l’accumulation inutile de réserves. Relayant cette proposition, un postulat du conseiller national Michel Matter, également président de l’AMGe (Association des Médecins du Canton de Genève), a été déposé en septembre 2022 (et accepté en mars 2023). Le Conseil fédéral devra donc présenter au Parlement un rapport sur la possibilité d’un changement du mode de calcul des primes.

Dr MIchel Matter © SMSR

Maîtrise des coûts de la santé : 1er et 2e paquets de mesures. Pour rappel, le Conseil fédéral avait annoncé ces dernières années deux paquets de mesures législatives visant à maîtriser les coûts de la santé. En 2021, le Parlement a adopté la première partie du premier paquet (copie obligatoire de la facture pour les assurés, création d’une organisation tarifaire nationale, hausse à 20’000 CHF du montant maximal de l’amende pour les fournisseurs de prestations, promotion des forfaits ambulatoires, transmission des données dans le domaine des tarifs et introduction de projets pilotes), dont toutes les mesures sont maintenant en vigueur. En 2022, il a également adopté la seconde partie du premier paquet (monitoring de l’évolution des quantités, des volumes et des coûts, droit de recours des assureurs contre les décisions cantonales de planification hospitalière et simplification pour l’étiquetage et l’information sur les médicaments issus d’importations parallèles).

Le Parlement devrait désormais entamer en 2023 l’examen du 2e paquet, dont le projet final a été publié par le Conseil fédéral à l’automne 2022. Pour les médecins, ce projet contient des éléments plus que préoccupants, comme par exemple l’introduction de réseaux de soins « top-down » sous contrôle exclusif des cantons à la place de ceux « bottom-up » péniblement constitués. Concrètement, les médecins devraient contracter avec le Canton et adhérer au réseau cantonal pour pouvoir facturer. Ce serait donc une double fin de l’obligation de contracter, puisque non seulement les assureurs pourraient choisir les médecins avec qui il veulent travailler, mais les cantons aussi. Autrement dit, c’est un démontage implacable de l’esprit de la LAMal vers lequel semble vouloir aller le Conseil fédéral, avec des problèmes de gouvernance insolubles garantis. Le canton de Vaud l’avait d’ailleurs déjà expérimenté à l’identique avec l’échec des fameuses régions de santé en 2017.

(Re-)lire à ce sujet : Le 2e paquet n’est pas un cadeau ! (CMV n°6/2020)

Dans le cadre de ces différentes réformes, le Parlement a su jusqu’à maintenant ne pas céder à la tentation d’instaurer un budget global pour le système de santé, qui institutionnaliserait une médecine à deux vitesses, inacceptable pour les patients comme pour les médecins. Des velléités d’un contrôle strict des coûts au détriment de la prise en charge ont néanmoins ressurgi dans l’examen par le Parlement des contre-projets indirects aux initiatives socialiste « Maximum 10% du revenu pour les primes d’assurance-maladie » et du Centre « Pour des primes plus basses – Frein aux coûts dans le système de santé ». La perspective d’un référendum lancé par la FMH n’est pas exclue si le Parlement devait valider une telle voie.

On constate par ailleurs que les pays qui ont adopté le budget global, notamment l’Allemagne, ont malheureusement surtout boosté leur part du PIB consacrée à la santé tout en réduisant l’accessibilité et la performance du système…

En savoir plus : Dossier de la FMH sur le « budget global »

Label pour les médecins praticiens. Depuis 2020 et la pandémie, ce dossier stagne et ne pourra probablement être débloqué qu’avec l’introduction de TARDOC. Il est crucial de maintenir la possibilité de facturer des médecins praticiens, qui, par rapport aux internistes et généralistes représentaient environ 40% des nouvelles autorisations de pratique vaudoises jusqu’en 2021. L’interdiction qui leur est faite de s’installer depuis le 1er janvier 2022 (clause du besoin « fédérale ») accélère évidemment la progression de la pénurie de médecins de premier recours dans notre canton.

Le plus grand nombre de médecins praticiens concernés se trouve en Suisse romande. Pour la SVM, l’objectif reste l’instauration d’un label, reconnu par les Cantons, qui permette aux médecins praticiens de même niveau de formation et pratique que les internistes et généralistes de bénéficier des mêmes conditions.

Tarifs privés (LCA). Les travaux ont continué en 2022 pour la mise en place d’un nouveau régime de conventions tarifaires privées tripartites (médecins, assureurs privés et hôpitaux/cliniques) permettant d’assurer l’avenir de ce secteur d’activités, compte tenu de nouvelles exigences de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et de la Commission de la Concurrence (COMCO). Il s’agit notamment que la FINMA puisse se prononcer sur d’éventuelles hausses de primes privées en toute connaissance de cause, soit sur la base d’un état clair des prestations payées et remboursées, et que la COMCO puisse écarter tout risque d’entente cartellaire de nature à générer des surcoûts au détriment des patients et assureurs.

Le dossier est complexe, puisqu’il s’agit à la fois d’avancer sur de nouvelles conventions entre assureurs privés et établissements hospitaliers (divisions privées des hôpitaux régionaux et cliniques privées) pour la partie infrastructures et hôtelière ; entre les médecins indépendants et les assureurs privés afin de régler les honoraires admis pour les différentes prestations, ainsi qu’une distinction sans équivoque entre prestations médicales AOS et LCA ; et entre les médecins et les établissements hospitaliers pour des modalités simplifiées et coordonnées de facturation (via numéro de cas).

Une évolution importante a eu lieu en 2022. La FINMA demande que les honoraires supplémentaires à charge de la LCA soient conventionnés. Actuellement, pratiquement tous les partenaires institutionnels (cliniques et hôpitaux) et tous les assureurs (sauf CSS) sont maintenant d’accord de conventionner les honoraires supplémentaires à charge de l’assurance complémentaire. Les cliniques et hôpitaux ont aussi accepté de laisser les médecins négocier leur régime conventionnel avec les assureurs sans interférer.

En Suisse romande, l’action se déroule de manière coordonnée entre l’AMGe, qui a déjà conclu des conventions « pilote » avec des assureurs, et la SVM, sur mandat de la SMSR, qui effectue un travail de fond avec l’ASA (Association Suisse d’Assurances) et plusieurs grands assureurs afin de finaliser courant 2023 des conventions définissant les modalités de facturation. Deux annexes importantes à la convention sont également en cours d’élaboration : la première contiendra le catalogue résumé des prestations et prix ; la seconde définira le catalogue précis des prestations et la manière de documenter les fameuses prestations supplémentaires.

Le nouveau système devrait entrer en vigueur dès 2024. Ces conventions tarifaires plus strictes permettront de préserver les intérêts légitimes des assureurs privés et des établissements, comme des médecins et de leurs patients. En contrepartie de certaines contraintes tarifaires, chaque médecin installé pourra adhérer à des conventions passées avec des assureurs privés dont la SVM sera signataire, et bénéficier ainsi de garanties de protection de son activité indépendante et de sa liberté thérapeutique. Ceci offrira aussi aux patients une garantie de remboursement des prestations. La transparence sera totale, puisque les hôpitaux et cliniques vont de leur côté faire apparaître la part médicale dans les DRG.

Travailler hors de ce cadre restera possible, mais exigera un devis et un accord préalable entre patient, médecin et assureur privé.

Limitation de l’admission des médecins autorisés à pratiquer à charge de l’AOS (volet national). Depuis le 1er janvier 2022, les possibilités pour un médecin étranger de s’installer en Suisse se sont considérablement restreintes, suite à une modification de la LAMal adoptée à l’été 2020 par le Parlement (Art. 55 a). Concrètement, pour être admis à pratiquer à la charge de l’AOS, les médecins doivent désormais avoir une autorisation cantonale d’exercer, détenir pour la spécialité souhaitée un titre fédéral de formation postgraduée ou un titre étranger équivalent reconnu par la Commission fédérale des professions médicales (MEBEKO), et surtout avoir exercé cette spécialité pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation postgraduée reconnu. Des compétences linguistiques de niveau C1, adaptées à la région de pratique, sont également requises, de même qu’une preuve de respect des exigences en matière de qualité et une affiliation à une communauté de référence permettant de participer au dossier électronique du patient.

Ce premier étage de la nouvelle « clause du besoin » fédérale a immédiatement produit les effets délétères escomptés, avec notamment des médecins cessant leur activité, empêchés de remettre leur cabinet faute de repreneur remplissant les critères. En mars 2023, les deux chambres du parlement ont accepté la réintroduction d’exceptions, toutefois limitées aux médecins internistes généralistes, aux pédiatres, aux pédopsychiatres et aux praticiens. Le Conseil fédéral est chargé d’édicter une loi urgente d’une durée limitée. La SVM est en discussion avec le DSAS pour qu’elle soit consultée avec les groupements concernés avant l’octroi de ces exceptions.

Encore en cours d’édification par l’OSFP et les cantons, le deuxième étage visera lui à réguler à terme les installations encore possibles selon un calcul national de la densité médicale maximale souhaitée par région et spécialité. Outre le fait que la méthodologie risque fort d’être très contestée compte tenu de l’absence de données fiables et transparentes, on relèvera surtout que désormais, l’échelon cantonal n’aura plus une complète maîtrise des installations de médecins sur son territoire.

Lire aussi sur ce sujet (dossiers cantonaux) : Limitation vaudoise de l’admission des médecins autorisés à pratiquer à charge de l’AOS